Pflegepflichtversicherung: eine junge Pflichtversicherung

1995 war es soweit: Die deutsche Pflegepflichtversicherung wurde als neues Standbein der sozialen Absicherung eingeführt. Ihr Ziel ist nicht – wie zum Beispiel bei der Krankenversicherung – die Komplettabsicherung bei Pflegebedürftigkeit, sondern ein teilweises Auffangen der Kostenbelastung im Falle einer Pflegesituation – also eine Art Teilkasko-Versicherung.

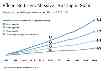

Seit der Gründung hat sich die Pflegepflichtversicherung stark weiterentwickelt: Heute beträgt die Zahl der Versicherten insgesamt knapp 84 Millionen.

Am 31. Dezember 2024 waren rund 74,74 Millionen Bundesbürger in der sozialen Pflegepflichtversicherung (SPV) und rund 9,14 Millionen in der privaten Pflegepflichtversicherung (PPV) versichert.

Das Leistungsspektrum umfasst ambulante und stationäre Pflegeleistungen, wobei die Höhe der Leistungen vom Grad der Pflegebedürftigkeit abhängt sowie davon, wo und durch wen die Pflege durchgeführt wird.

Faustformel: Je höher der Pflegegrad, desto höher sind in der Regel die Leistungen.

Außerdem gilt der Grundsatz "ambulant vor stationär". Viele gesetzliche Regelungen zielen auf eine Stärkung der häuslichen Pflege ab.

Wie wichtig die Pflegepflichtversicherung ist, zeigt der Blick auf die Leistungsempfänger*innen. Waren es Ende 2020 noch 4,88 Millionen Personen, stieg die Zahl Ende 2024 auf insgesamt circa sechs Millionen Personen.